Tergesa-gesa, Ali Mochtar Ngabalin berdiri meninggalkan kursinya. Di ujung sana, Syarif Hasan mulai memasang kuda-kuda, menyiapkan tangkisan, dan, kalau mungkin serta bila terpaksa, melepas pukulan balasan.

***

Rapat Kerja Komisi I DPR RI siang itu, 16 September 2009, berlangsung panas. Sebagian anggota Komisi I merasa kecewa karena upaya mereka “memoles” RUU Rahasia Negara yang diusulkan pemerintah seakan tidak dihargai oleh si pengusul. Dua hari sebelum rapat yang juga dihadiri pimpinan fraksi-fraksi DPR RI dan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan setuju bila RUU Rahasia Negara dicabut dan pembahasannya di DPR dihentikan. Persetujuan ini diberikan setelah Presiden Yudhoyono mempelajari dan memahami isi petisi keberatan yang diajukan 70 tokoh. Sementara Menteri Pertahanan Juwono, seakan buang badan, malah mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa agar RUU Rahasia Negara segera disahkan sebelum masa jabatan DPR periode 2004-2009 berakhir.

Tiga tahun lalu, saat pertama kali diajukan Departemen Pertahanan dan Departemen Hukum dan HAM, draf RUU Rahasia Negara dipenuhi pasal-pasal yang tubrukannya dengan semangat demokrasi begitu terang benderang. Pemerintah, misalnya, mengusulkan pembentukan sebuah lembaga yang diberi nama Dewan Rahasia Negara. Dalam rumusan versi pemerintah itu disebutkan bahwa Dewan ini bertugas untuk menentukan kebijakan mengenai rahasia negara. Dipimpin Menteri Pertahanan, Dewan Rahasia Negara beranggotakan sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, dan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Adalah Komisi I yang memangkas habis usul ini.

Ketika diajukan Komisi I memilih untuk mengenyampingkan pembahasan RUU Rahasia Negara dan mendahulukan pembahasan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP). Komisi I berpandangan bahwa undang-undang mengenai rahasia negara harus mengacu pada undang-undang yang memuat prinsip-prinsip tentang kebebasan yang luas bagi publik untuk mengakses informasi.

Pembahasan RUU Rahasia Negara baru dimulai dua tahun kemudian, setelah RUU KMIP disahkan menjadi UU 14/2008 tentang Kebebasan Informasi Publik (KIP).

Dalam rapat pertama di bulan Mei 2008, Komisi I langsung dapat mengendus aroma semangat anti-demokrasi yang terkandung di dalam draf RUU Rahasia Negara itu. Walhasil, RUU Rahasia Negara pun dikembalikan. Kepada pemerintah Komisi I berpesan, bila masih ingin melanjutkan pembahasannya, isi RUU Rahasia Negara harus diperbaiki dan disesuaikan dengan semangat maximum access and limited exception yang terkandung dalam UU KIP.

Satu bulan kemudian, Juni 2008, pemerintah mengirimkan kembali draf RUU Rahasia Negara kepada DPR. Sepintas sudah ada perbaikan dalam draf kedua tersebut, walaupun semangat yang terpancar dari batang tubuhnya masih berpotensi mengancam demokrasi.

Namun begitu, Komisi I setuju untuk memulai proses “memoles” RUU Rahasia Negara dan, atas kesepakatan bersama dengan pemerintah, pembahasan pertama di tingkat Panitia Kerja dimulai tanggal 14 Agustus 2009.

“Ah, tapi apa pula pentingnya ada UU Rahasia Negara.”

“Hari gene masih main rahasia-rahasiaan…”

“Kayak jaman Orba aja.”

Begitu komentar masyarakat.

Memang, istilah “UU Rahasia Negara” dengan serta merta membawa ingatan kolektif kita kepada rejim otoriter yang pernah berkuasa lebih dari tiga dasawarsa di republik ini. Di masa itu secara resmi tidak ada UU Rahasia Negara, tetapi semua seakan menjadi serba rahasia negara. Informasi yang diketahui masyarakat hanya mengenai hal-hal yang sifatnya superfisial, di atas permukaan. Hanya mengenai seremoni dan aktivitas gunting pita peresmian ini dan itu, serta pengumuman tentang pencapaian target pembangunan nasional dalam bentuk angka pertumbuhan dan pendapatan per kapita yang setiap tahun diusahakan mengalami kenaikan sedikit demi sedikit untuk memperlihatkan progresifitas dari apa yang disebut sebagai pembangunan nasional itu.

Sementara korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berlangsung di baliknya sama sekali tidak bisa diendus oleh indera penciuman masyarakat. Korupsi, kolusi dan nepotisme yang menggerogoti dan menjadi faktor utama kehancuran pembangunan semu itu seolah telah ditetapkan sebagai “rahasia negara”.

Media massa yang menjadi salah satu pilar penting dalam praktik demokrasi di masa itu pun dibungkam. Hanya hal-hal tertentu, yang sifatnya oleh penguasa dinilai tidak kontraproduktif dengan propaganda pembangunan, yang dapat dipublikasikan. Investigasi yang dilakukan Majalah Berita Mingguan Tempo di tahun 1994 tentang pembelian kapal bekas dari Jerman Timur diganjar bredel, misalnya.

Sekali lagi, pengalaman buruk di masa lalulah yang membuat masyarakat memandang sinis dan penuh curiga pada apa yang disebut sebagai UU Rahasia Negara. Jadi, apa pentingnya UU itu?

Menurut Ketua Komisi I DPR RI Theo L. Sambuaga, sebetulnya aturan tentang hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai rahasia negara bukan barang baru. Ia sudah ada dan terpencar di beberapa produk hukum. Rumitnya, selama ini tidak banyak anggota masyarakat yang menyadari hal itu. Di satu sisi,keadaan ini membuat masyarakat tidak memahami dengan pasti mana yang rahasia dan mana yang tidak. Sementara di sisi lain, kebingungan publik ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat untuk keuntungan pribadi atau golongan dengan mengatakan bahwa sesuatu informasi, misalnya, adalah bagian dari rahasia negara, sehingga tidak bisa diketahui publik.

Singkatnya, Komisi I menilai, dengan UU Rahasia Negara akan ada aturan main yang jelas tentang apa yang disebut rahasia negara, bagaimana kriterianya, institusi mana yang membuatnya, serta institusi mana yang mengawasi rahasia negara itu, dan seterusnya. Semangat itu juga yang membuat Komisi I dalam setahun terakhir tampak begitu bersemangat membedaki RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah.

Sebelum menghadiri Rapat Kerja Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono lebih dahulu mendengarkan keputusan Presiden Yudhoyono dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Kepresidenan. Menurut Presiden, aturan hukum mengenai rahasia negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan dengan demikian substansi yang terkandung di dalamnya jauh lebih penting dari sekadar ritual pengesahannya. Presiden Yudhoyono meminta Menteri Pertahanan Juwono kembali membuka pintu komunikasi dan dialog untuk menyempurnakan draf RUU Rahasia Negara itu, termasuk menerima masukan dari pihak-pihak yang masih keberatan. Menteri Pertahanan juga diminta berkomunikasi dengan DPR, dalam hal ini Komisi I, agar tidak tergesa-gesa mensahkan RUU itu.

Hasil rapat kabinet itulah yang disampaikan Menteri Pertahanan di dalam Rapat Kerja Komisi I beberapa jam kemudian. Dan terang saja, mendengar keputusan Presiden Yudhoyono itu, anggota Komisi I yang merasa telah bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mempermak habis RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah tampak kecewa. Sebagian dari anggota Komisi I berpandangan bahwa mereka sengaja “dikorban” pemerintah untuk sekadar popularitas.

Rapat Kerja Komisi I tersebut berakhir dengan keputusan yang dirumuskan dalam satu kalimat: Pemerintah menarik RUU Rahasia Negara dari pembahasan di DPR, dan Komisi I menghentikan pembahasan RUU Rahasia Negara serta melaporkan proses pembahasan RUU Rahasia Negara kepada Badan Musyawarah DPR sesuai mekanisme DPR.

Saat keputusan itu dibacakan Theo Sambuaga, Komisi I telah mengubah secara fundamental, sekitar 70 persen, draf awal RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah.

***

Sebelum menggebrak mejanya, Ngabalin dari Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi yang biasa berbicara ceplas ceplos lebih dahulu menyampaikan penilaiannya atas keputusan Presiden Yudhoyono.

“Apresiasi saya atas mencla-menclenya Presiden. Tunjukkan kepada saya yang mana yang diragukan dari sebuah negara yang besar ini. SBY pernah mengatakan bahwa negara harus kuat, tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan apa pun. Sekarang, dia dikalahkan oleh 70 orang,” Ngabalin berbicara dengan nada suara yang keras. Ia mewakili rekan-rekan satu fraksinya.

“Presiden mencla-mencle dan Menhan bersikap jelek karena menarik RUU ini,” katanya lagi menutup uraian.

Syarif Hasan yang berbicara mewakili Fraksi Demokrat mengkritik pernyataan Ngabalin. “Sebagai orang berpendidikan dan terpelajar, kita harus mengungkapkan sesuatu dengan baik,” kata Syarif.

Ngabalin berdiri dan meminta Theo Sambuaga yang memimpin sidang menghentikan pemaparan Syarif. “Di sini tidak ada orang yang tidak terpelajar, semua orang terpelajar.”

Syarif pun membalas. “Anda tidak terpelajar, karena kata-kata tidak beradab disampaikan pada Presiden,” katanya tegas.

Tak menggubris permintaan Ngabalin, Theo Sambuaga sebaliknya menghardik Ngabalin dan memintanya kembali ke tempat duduk, atau keluar dari ruangan sidang Komisi I.

Mengenang Titik Reformasi

Seperti baru terjadi kemarin saat ratusan ribu mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, menyusul kerusuhan massa dan penembakan empat mahasiswa Universitas Trisakti, paruh pertama Mei 1998.

Khawatir keadaan semakin memburuk, Presiden Soeharto yang saat kerusuhan sedang menghadiri KTT G-15 di Kairo, Mesir, mempersingkat perjalanannya dan kembali ke tanah air tanggal 15 Mei 1998. Jakarta sudah porak poranda, begitu juga beberapa kota lain di Indonesia. Pemerintahan seakan lumpuh, dan ABRI yang sebelumnya tampak kuat bersatu bagai tak punya komando pengendali lagi.

Nyatanya, kepulangan Presiden Soeharto tidak membuat demonstrasi mahasiswa menjadi surut. Sebaliknya jumlah mahasiswa yang membanjiri Senayan terus bertambah.

Menjelang petang, 18 Mei 2008, dalam pertemuan dengan wakil-wakil mahasiswa Ketua DPR/MPR Harmoko, didampingi seluruh Wakil Ketua DPR/MPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad, dengan suara tegas mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana demi persatuan dan kesatuan bangsa. Pernyataan Ketua DPR/MPR ini jelas semakin memperumit keadaan. Ketidakpastian politik semakin menjadi. Menjelang pergantian hari, sekitar pukul 23.00 WIB, giliran Menhankam/Panglima ABRI Jenderal Wiranto memainkan kartunya. Menurut Jenderal Wiranto, pernyataan yang disampaikan Harmoko Cs adalah sikap pribadi dan bukan merupakan keputusan resmi parlemen Indonesia meskipun disampaikan oleh semua pimpinan parlemen. Di sisi lain Jenderal Wiranto mengakui bahwa sedang terjadi kriris politik yang dapat membahayakan masa depan bangsa dan negara. Untuk mengatasi keadaan, ia mengusulkan pembentukan Dewan Reformasi.

Keesokan paginya, Presiden Soeharto bertemu dengan sembilan ulama dan tokoh masyarakat untuk membahas perkembangan politik trakhir dan berbagai kemungkinan langkah yang dapat diambil untuk memperbaiki keadaan. Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid dan tokoh NU Achmad Bagdja dan Ma’aruf Amin, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, tokoh Muhammadiyah Prof Malik Fadjar dan Sumarsono, Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, dan tokoh Muslimin Indonesia KH Cholil Baidowi.

Kepada Presiden Soeharto, Abdurrahman Wahid Cs menjelaskan perkembangan terakhir di lapangan berikut tuntutan yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sementara Presiden Soeharto menganggap bahwa keadaan masih dapat diselamatkan. Ia berencana membentuk Komite Reformasi.

20 Mei 1998 suhu politik semakin panas dan keadaan semakin tak menentu. Prof. Amien Rais yang tampil memimpin gerakan Reformasi bersama tokoh-tokoh lain membatalkan rencana demonstrasi akbar untuk mengenang Hari Kebangkitan Nasional di Monas. Sementara di Jogjakarta, Sultan Hamengkubuwono X bersama ratusan ribu rakyat Jogjakarta juga turun ke jalan. Siang hari, Ketua DPR/MPR Harmoko kembali meminta Presiden Soeharto mengundurkan diri. Sebaiknya, pengunduran diri dilakukan hari Jumat, 22 Mei, kata Harmoko. Di saat bersamaan, sebanyak 14 menteri Kabinet Pembangunan VII yang dimotori Ginandjar Kartasasmita menolak duduk dalam Komite Reformasi atau Kabinet Reformasi yang akan dibentuk Presiden Soeharto.

Puncak dari semua ketegangan di masa itu terjadi keesokan harinya, 21 Mei 1998. Pukul 9.00 WIB, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan presiden yang telah didudukuinya selama lebih dari 30 tahun kepada Wakil Presiden BJ Habibie.

Kita semua mencatat, bahwa setelah Gerakan Reformasi yang mulai bersemi mengiringi krisis moneter tahun 1997 itu, pembangunan politik Indonesia perlahan tapi pasti berbalik arah meninggalkan sistem otoritarian menuju sistem demokrasi. Agenda pembangunan politik dan ekonomi digenjot secepat mungkin untuk dapat mengejar tuntutan reformasi dan menyesuaikan diri dengan asas umum pemerintahan yang baik berikut penerapan prinsip good governance. Sistem peradilan dan law enforcement juga dibenahi. Dan yang tak kalah pentingnya dengan semua hal itu adalah pembenahan sistem dan fungsi parlemen dari yang sebelumnya bekerja melanggengkan kekuasaan despotik menjadi parlemen yang bekerja sungguh-sungguh untuk memperjuangkan nasib rakyat. Parlemen yang di era sebelumnya lebih berperan sebagai subordinat lembaga eksekutif, kini sudah tidak bagai macan ompong lagi. Ia sudah berubah dari rubber stamp parliament menjadi pro-grassroots parliament.

Bila komposisi parlemen Indonesia dari periode ke periode sejak tahun 1982 dibandingkan, maka kita mendapatkan gambaran bahwa parlemen yang kita miliki saat ini sudah semakin mendekati titik ideal. Setidaknya, rakyat memiliki peran yang cukup besar dalam memilih wakil mereka di parlemen.

Di masa Orde Baru, untuk periode 1982-1987, sebanyak 360 dari 460 anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dari tiga partai politik peserta pemilu dengan menggunakan sistem proporsional. Sementara 100 anggota DPR lainnya adalah wakil ABRI yang ditunjuk langsung oleh pemerintah dan pimpinan ABRI. Di samping itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara memiliki 920 anggota yang terdiri dari 460 anggota DPR ditambah dengan 460 anggota yang ditunjuk langsung oleh presiden untuk menjadi wakil-wakil utusan daerah dan utusan golongan.

Setelah itu, dari periode 1982-1987 sampai periode 1992-1997 jumlah anggota DPR naik menjadi 500 orang. Sebanyak 425 orang dipilih secara langsung dari tiga partai politik peserta pemilu dengan menggunakan sistem proporsional, sementara jumlah anggota yang mewakili ABRI berkurang menjadi 75 orang. Adapun jumlah anggota MPR dikatrol menjadi 1.000 orang. Jumlah anggota MPR yang ditunjuk langsung oleh presiden untuk mewakili daerah dan golongan juga bertambah menjadi 500 orang.

Mengawali era Reformasi, jumlah anggota DPR periode 1999-2004 yang dipilih langsung dari 48 partai politik naik dari 425 orang menjadi 462 orang. Di saat bersamaan, untuk menggenapi jumlah anggota DPR sebanyak 500 orang, jumlah wakil dari ABRI –kini telah menjadi TNI– dikurangi dari 75 menjadi 38 orang. Jumlah anggota MPR pun dipangkas dari 1.000 menjadi 700 orang. Dengan demikian, selain 500 anggota DPR, kursi MPR juga diisi oleh 200 anggota yang mewakili daerah dan golongan.

Reformasi parlemen terus bergulir hingga di periode 2004-2009, ketika untuk pertama kalinya sejak Orde Baru tumbang kursi fraksi TNI dihapuskan dari Senayan. Begitu juga dengan kursi untuk utusan daerah dan golongan. Jumlah anggota DPR yang dipilih dari 24 partai politik dipatok menjadi 550 orang. Selain itu, periode 2004-2009 pun mengawali “eksperimen politik” Indonesia dalam hal memiliki parlemen yang bercirikan bikameral. Selain anggota DPR, sejak periode 2004-2009 MPR juga diisi oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana satu provinsi diwakili oleh empat orang yang juga dipilih secara langsung.

Inilah konteks yang melahirkan Komisi I DPR RI periode 2004-2009: sekali lagi, Reformasi.

Tentang Buku Ini

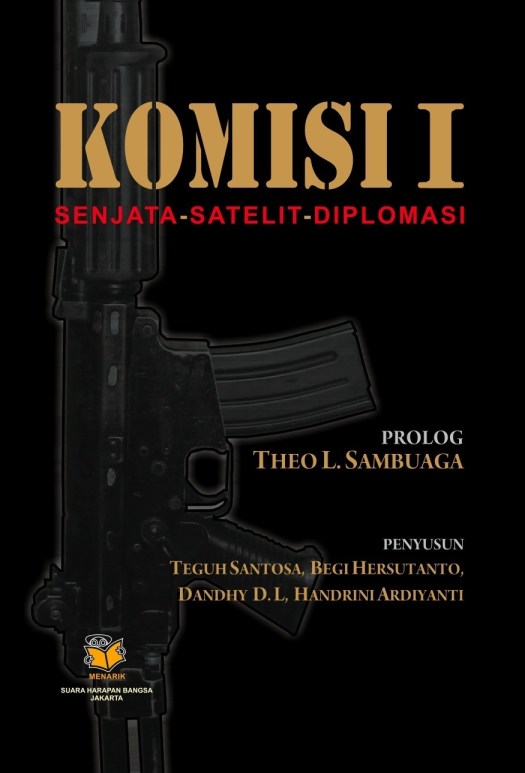

Fragmen di atas, mengenai sebagian kecil dari dinamika Rapat Kerja Komisi I DPR RI yang memutuskan agar RUU Rahasia Negara dicabut dan pembahasannya yang sudah memasuki babak akhir dihentikan, sengaja kami kemukakan di awal buku ini untuk membawa pembaca memasuki bangunan politik yang bernama Komisi I itu.

Buku ini sesungguhnya tidak kami maksudkan sebagai rekam jejak Komisi I; ia hanya mencatat sebagian kecil dari begitu banyak hal dan persoalan yang dihadapi dan yang menjadi fokus perhatian Komisi I DPR periode 2004-2009. Namun kami menilai bahwa persoalan-persoalan yang kami tampilkan dalam buku ini cukup memberikan gambaran kepada kita semua bahwa reformasi politik di Indonesia yang bergulir sepuluh tahun lalu benar adanya. Benar, bahwa berbagai persoalan masih mengganjal proses reformasi. Tetapi, menurut hemat kami, mencermati sungguh-sungguh setiap detil dari mozaik yang dipaparkan dalam buku ini membawa kita pada suatu keyakinan bahwa track demokrasi kita berada di jalan yang benar. Ia harus terus dikawal dengan kerja keras dan komitmen yang kuat…